石油如何改變戰爭

從古代火攻到現代戰略資源

石油戰爭

6/18/2025

石油曾經只是種自然滲出的可燃物,如今卻是兵家必爭的戰略命脈。從拜占庭的希臘火,到越戰中的凝固汽油彈,再到現代戰場的油源爭奪,石油的軍事用途橫跨千年,深深改變了戰爭的型態與結局。

以下從四個歷史階段出發,帶你認識石油如何從「武器」演進為「戰略主角」。

一、古代與中世紀:石油作為火攻武器的核心

早在中世紀前後,石油就被運用於火攻技術,成為震懾敵軍的利器。

希臘火(約西元672年)

拜占庭帝國的祕密武器,由石油、硫磺等混合製成。據說可在水上持續燃燒難以撲滅,是早期化學武器的原型。常搭配火焰噴射裝置使用,用於海戰中摧毀阿拉伯艦隊。其成分與製法被列為最高軍事機密,至今仍未完全破解。

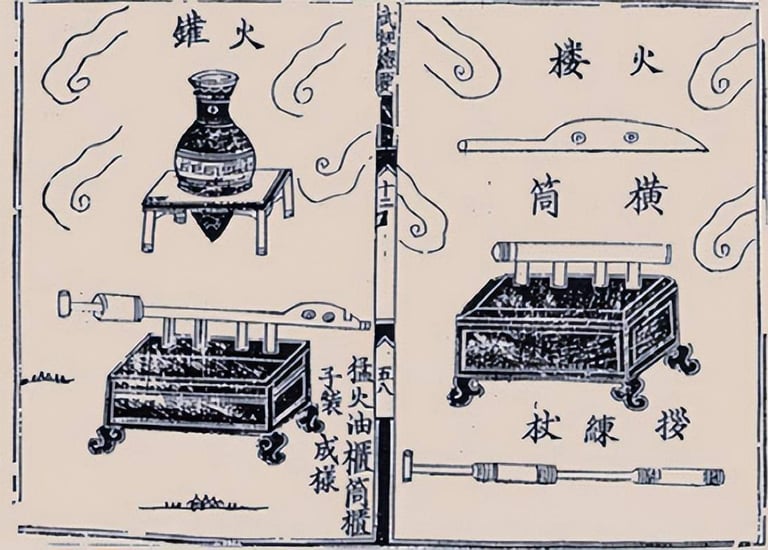

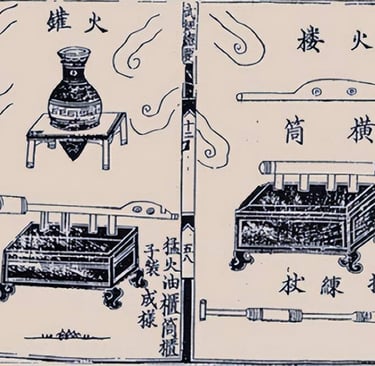

猛火油櫃/猛火油罐(約11世紀,中國宋代)

北宋官修兵書《武經總要》記載的火攻武器,將石油與其他燃燒物裝入罐中,以火箭或投石機發射,點燃後用於攻城、防守等戰術。

二、近代(19世紀至二戰):從精密火攻到游擊戰武器

隨著軍事工業興起,石油衍生的武器更加多樣與便捷。

燃燒彈(Incendiary Bomb):以汽油或石油混合物(如凝固汽油)製成,在二戰中廣泛用於轟炸城市,造成大規模火災與傷亡(如東京大轟炸、德勒斯登)。

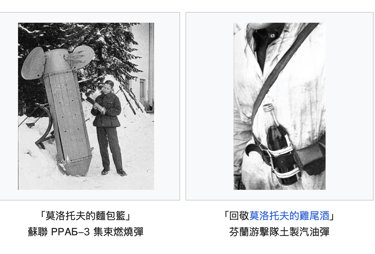

莫洛托夫雞尾酒(Molotov Cocktail):一種簡易手工汽油彈,使用玻璃瓶與布條引信即可製作,成為游擊戰常見武器,出現在西班牙內戰、蘇聯-芬蘭冬季戰爭等衝突中。

👉 石油進一步「平民化」,成為低成本、高殺傷的實用武器,擴散至世界各地的衝突地區。

🧠誰是莫洛托夫?雞尾酒好喝嗎?

蘇聯-芬蘭的冬季戰爭(1939)中,蘇聯空軍對芬蘭軍民大規模投擲燃燒彈進行轟炸,時任蘇聯外交部長莫洛托夫(Vyacheslav Molotov)聲稱他們不是在投擲炸彈,而是在為飢餓的芬蘭人空投食物,芬蘭人遂將那些炸彈戲稱為「莫洛托夫的麵包籃」,然後用「莫洛托夫雞尾酒」汽油彈攻擊蘇聯坦克,稱為「配麵包的飲料」。

👉 這一階段的石油作為燃料成分雖然原始,但已顯現其可怕破壞力與心理震撼效果。

三、現代戰爭:石油化學武器的進化與心理戰運用

科技與化工發展,讓石油進入更致命的軍事應用層次。

凝固汽油彈(Napalm)

將汽油與增稠劑混合,形成膠狀液體,黏著力強、燃燒時間長,造成可怕燒灼效果。美軍在韓戰與越戰中大量使用,對敵方造成極大心理壓力。(設計用來滲入皮膚繼續燃燒,有夠恐怖)燃料空爆彈(FAE)

將石油氣霧噴灑於空中,再點燃引爆,產生巨大高壓波,可摧毀洞穴、破壞建築、清除地雷,殺傷範圍廣闊。

👉 石油不僅能殺傷,更成為「震懾武器」,兼具戰術與心理戰功能。

四、戰略與後勤:石油成為軍事資源的核心

現代戰爭不只拼武器,更拼資源──石油就是輸贏的分界線。

動力能源:戰機、坦克、軍艦、運輸車輛,全仰賴石油驅動。

資源爭奪:二戰中,納粹德國意圖奪取高加索油田;美軍控制中東海上油路,保衛全球能源穩定。

戰術破壞:1991年伊拉克撤軍時焚燒科威特油田,造成生態浩劫與戰場混亂。

煙幕用途:有時燃燒石油可製造濃煙,干擾視線或防空導引,作為遮蔽戰術使用。

👉 石油早已不只是武器原料,而是「勝負關鍵」。沒有油,打不了仗。

總結:從火攻利器到戰略命脈,石油改寫了戰爭

石油在戰爭中的角色隨著時代推移持續演變,從單純的燃燒工具,走向決定戰爭勝負關鍵資源。它不只是推動車輛與飛機的燃料,也是軍事力量的延伸、地緣政治的籌碼。理解石油在戰爭中的多重角色,有助我們看清能源與國際情勢間的深層聯繫。

這是我的學習筆記,有任何想法都歡迎留言與我分享!